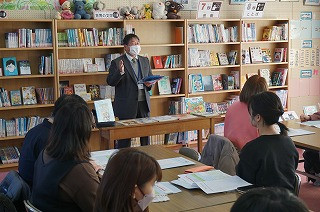

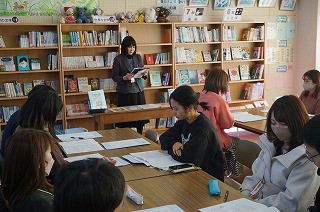

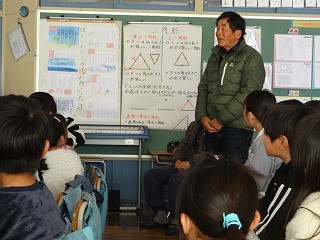

学校保健や入学前指導など、様々な入学に向けた準備について、養護教諭・現1年担任・教頭から保護者の皆さんに説明を行いました。

<業間休みのグラウンドの様子>

<3時間目>

<5時間目>

卒業に向けての準備を、6年生も、5年生も着々としていました。

2月の全校集会(5時間目)では、校長先生から「自分の退治したい鬼」の話を聞きました。「自分のよくしたいこと」を意識して、自分自身への「まめまき(鬼は外、福は内)」を続けていけるといいですね。

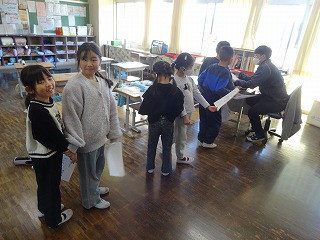

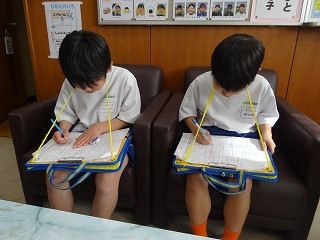

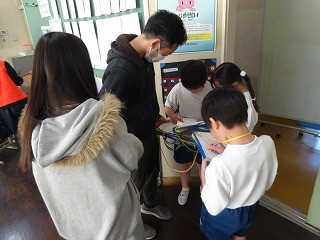

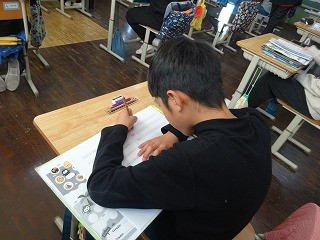

1年生が国語科「はなす・きく」の学習で、先生方などに「インタビュー」をしていました。業間や昼休みの時間を使って、子供たちが聞きたいことをインタビューし、メモをとっていました。

校長室にインタビューしに来た1年生からは、「好きな給食は何ですか?」と「好きな生き物は何ですか?」「なぜ、それが好きなのですか?」という質問がありました。

聞いたことをすぐにワークシートにメモしていました。

「話したり、聞いたりすること」は、学習の一番大切なベースの部分です。1年生から丁寧に「はなす・きく」の学習がなされていてすばらしいです。

1月最後の昼休み

体育館には、自主的にリズムなわ跳びの練習をしている子供たちがたくさんいました。

グラウンドでは、寒風の中、元気におにごっこなどで遊んでいる姿が見られました。

時間になると、時計を見て次の行動に移っていて感心させられます。

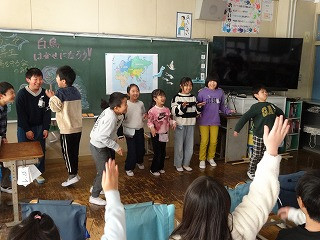

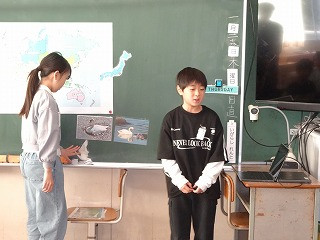

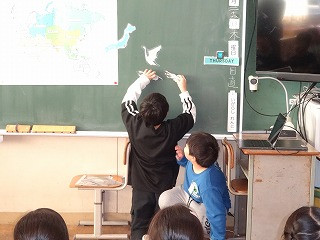

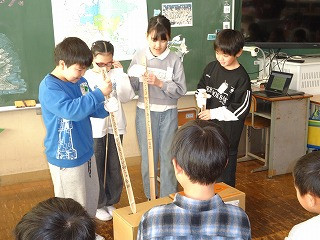

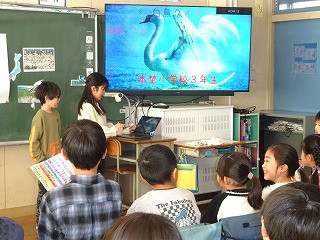

3年生が総合的な学習の時間で、「白鳥博士になろう」の発表会を行いました。2年生と本埜白鳥を守る会の方々を招待して、学習したことを工夫して伝えていました。

まずは、簡単なジェスチャーゲームで、場の雰囲気を盛り上げていました。

紙芝居で調べたことを伝えている様子

2年生のために、「白鳥を迎える会」の様子を劇にして、紹介していました。

白鳥クイズで、より白鳥に詳しくなれたようです。

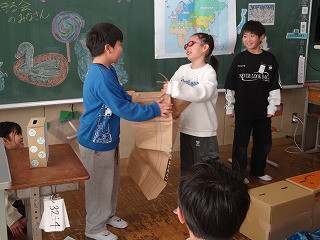

白鳥を守る会の方からも感想を伺っていました。

3年生の代表児童から、感謝の気持ちを伝えていました。

最後に、白鳥のえさについて、「パン」は油分や塩分が含まれているので、白鳥や田(米)に良くないので気を付けてほしいというお話を聞くことができました。

1月の縦割り班活動が、ロング昼休みに実施され、どの班も楽しそうに遊んでいました。

<てんごく・にかいからめぐすりグループ:グラウンドで「バナナおに」>

<ぬりえグループ:体育館で「ボッチャ」>

<ナイキグループ:体育館で「ドッチビー」>

<トトログループ:室内で「フルーツバスケット」>

今日は、「ワンポイント避難訓練」を縦割り班活動中に実施しました。いつ、どこで起こるか分からない地震に対する一次避難の訓練を行いました。

自分の教室ではない場所でも、頭を守る行動や少しでも安全な場所に避難することがスムーズにできていているか確認することができました。

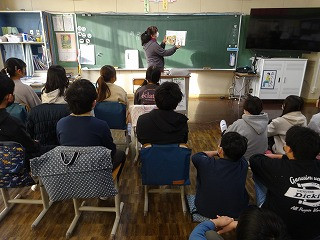

<令和7年度最後のボランティアによる「読み聞かせ」>

どの学年も「本の世界」に引き込まれていたようです。

<5・6年生:「耳の聞こえないメジャーリーガー ウイリアム・ホイ」ナンシー・チャーニン>

<4年生:「こどものけんりのほん」子どもの権利・きもちプロジェクト>

<3年生:「宿題ファイター」よしながこうたく>

<2年生:「たぬきのおまじない」おおなり修司>

<1年生:「おでんさむらい」内田麟太郎>

令和7年度も読み聞かせのボランティアの皆様方のおかげで、本埜っ子たちは様々な絵本と出会い、想像力を広げることができました。本当にありがとうございました。これからも、ぜひ、本埜っ子のためにお力添えいただけると幸いです。よろしくお願いいたします。

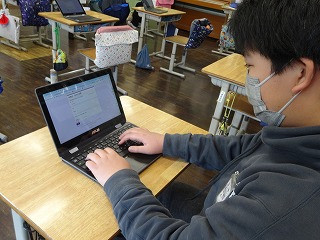

学力向上に向けた小中連携の取組(本埜中学校区での連携推進の様子)

<6年生の外国語の授業を、中学校の外国語担当の先生が参観>

中学校の外国語の授業を、小学校の先生が参観する予定もあります。外国語のカリキュラムや教師間などの連携を進めています。

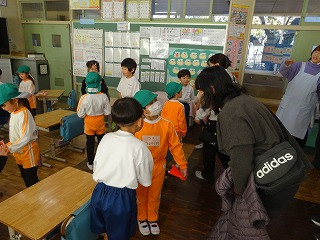

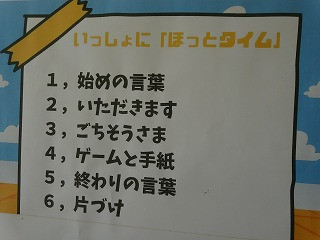

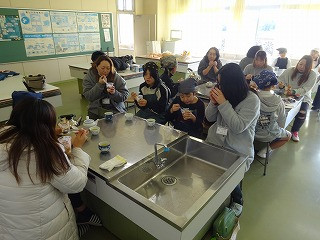

<幼保小架け橋プログラム>もとの幼稚園との交流会の様子

2グループに分かれて、1年生との交流・小学校の校内探検をしました。

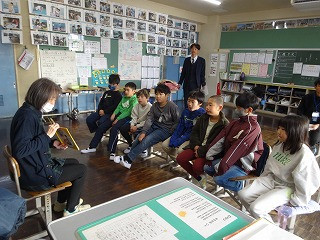

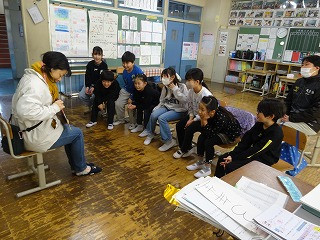

<1年生との交流の様子>

椅子や机、ランドセルなど、小学校生活で最初に触れる物の扱い方など、1年生が分かりやすく教えてあげたり、体験させてあげたりしていました。褒め方が上手な1年生がたくさんいてびっくりするほどでした。

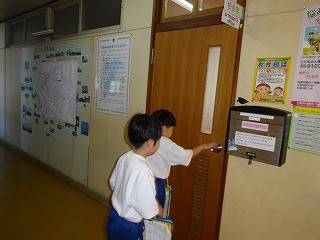

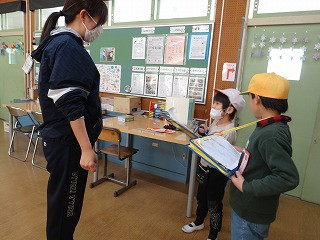

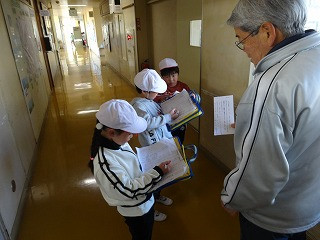

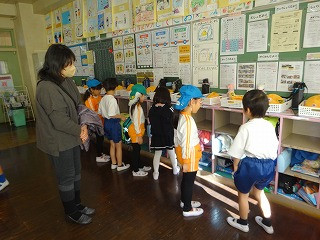

<小学校の校内探検の様子>

教頭先生の案内で、いろいろな部屋を見たり、授業の様子を見学したりしました。もとの幼稚園の園児も、小学校の雰囲気を感じられたようです。1年生との交流会の最後には、紙飛行機を飛ばして遊びました。

1年生も幼稚園児も楽しそうでした。

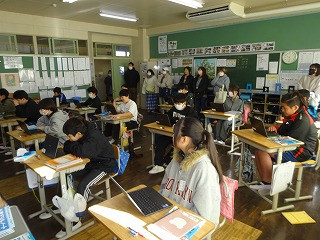

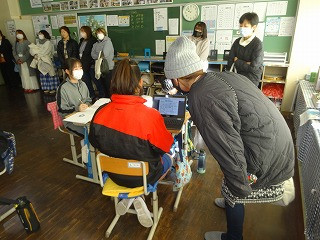

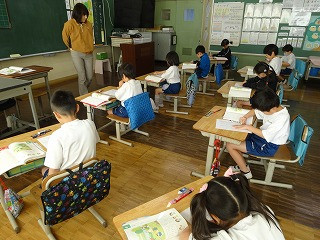

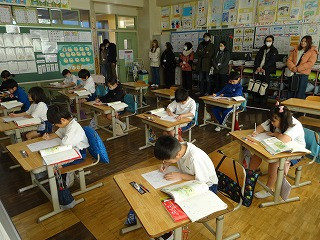

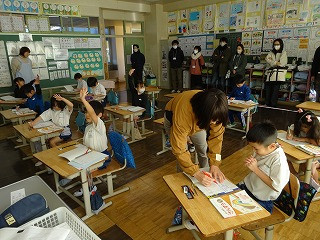

<2時間目:授業参観の様子>

6年生

5年生

4年生

3年生

2年生

のびのび・ステップ

1年生

子供たちの学校での様子はいかがだったでしょうか。お忙しい中、ありがとうございました。子供たちの嬉しそうな顔がたくさん見られて何よりでした。