第19回印西市の駅伝大会が、松山下公園の競技場を中心に開催されました。

朝は、霧が立ち込めている状況でのスタートでした。

開会式

霧が立ちこめる中でのスタートでした。<女子>

体調が万全ではない人もいましたが、襷を最後までつなぎました。よく頑張りました。

<男子>

オープンレース(女子)

オープンレース(男子)

集合写真

閉会式

自分の力を出し切って、仲間に襷を渡すことができた本埜っ子、素晴らしいです。応援を一生懸命した友達の姿も、輝いて見えました。よく頑張りました。

子供たちが楽しみにしている、もと小タイムでの「読み聞かせ」。地域のボランティアの方々の御協力で、11月も実施されました。今日も、いろいろな世界に引き込まれ、目を輝かせている姿がたくさん見られました。

<1年生:「トゲトゲぼうや」今村葦子>

<2年生:「でんせつのじゃんけんバトル」ドリュー・デイウォルト>

<3年生:「おじいちゃんのまち」野村たかあき>

<4年生:「ほしじいたけ ほしばあたけ」石川基子>

<5年生:「What Time Is It Now?」 メグ・ホソキ >

<6年生:「頼政塚とじごくそば」と、結縁寺に伝わるお話 伝承>

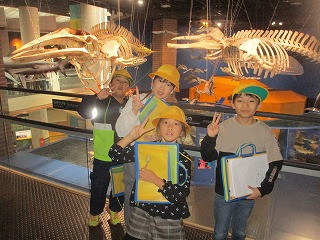

3・4年生が、「茨城県自然博物館」と「グリコピアCHIBA」に校外学習に行ってきました。

天候にも恵まれ、全員参加できました。

まずは、茨城県自然博物館の見学をしました。(集合写真)

各班で、協力したり助け合ったりして、仲良く見学していました。

楽しいお弁当タイム!感謝しての「いただきます!」

午後からは、グリコの工場見学をしました。(工場の生産ラインは撮影禁止でした。)

工場見学の最後に、製品の試食をさせていただきました。

集合写真

楽しい校外学習になったようです。

<1年生:音楽で、鍵盤ハーモニカを演奏したり、身振りを付けて呼びかけ合って、楽しそうに歌ったりしていました。>

<6年生:図画工作で、金属と木の特徴を生かした組み合わせた作品を作っていました。>

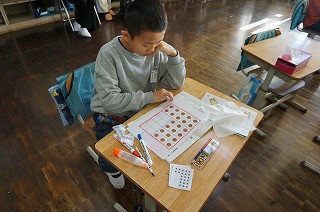

<2年生:算数で、かけ算の九九について習熟できるよう、プリントを使って自分のペースで練習に取り組んでいました。>

自分で答え合わせをして確かめたり、分からないことを質問したりと自ら学び考える姿がたくさん見られました。

<5年生:家庭科で、ご飯とみそ汁の調理に向けた、計画やグループごとの準備の話し合いが行われていました。>

<3年生:国語で「モチモチの木」の登場人物の性格を考えたりしながら物語を読み取っていました。>

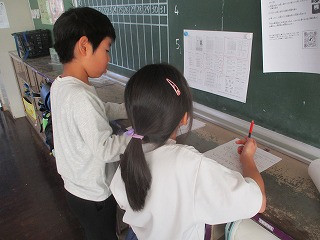

<4年生:国語「ごんぎつね」で、主人公のきつねのごんになりきって日記を一生懸命に書いていました。気持ちを想像することが、たくさんできていました。>

どの学年も、課題に向かい粘り強く取り組んでいました。

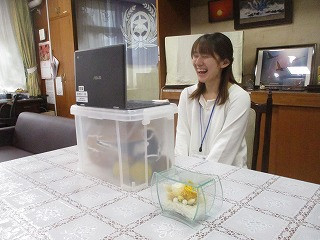

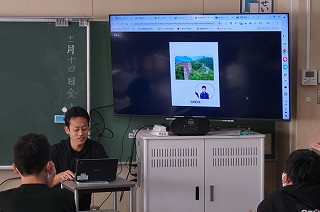

今日から、新しいスクールカウンセラー(SC)さんの勤務が始まりました。お昼にオンラインで、全校児童への紹介が行われました。

困ったことがあったら、いっしょに解決していくことや、学校や家での出来事などたくさんお話しできたら嬉しいことなどを子供たちに伝えてくださいました。

今日は早速、3・4年生でSCさんとの面談が実施されました。

3年生もリラックスして一人一人が面談できたようです。

どの学年のお友達も、困ったことがあれば遠慮無く、SCさんに相談してください。また、学校のどの先生でも、お友達でも、お家の人でも、話しやすい人でかまわないので、一人で悩みを抱え込まないことが大切です。もし、お子さんのことでSCに相談事がある場合には、教頭までご連絡ください。日程等の調整を図ります。

本埜中学校と本埜小学校が協力し合い本埜地区の有価物回収を行いました。今回は天候にも恵まれて前回よりも多くの有価物を回収することができました。協力してくださった地域の方々、保護者の方々、本埜中の生徒達、先生方ありがとうございました。

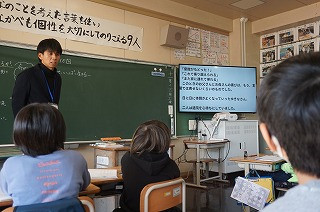

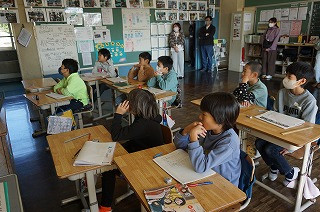

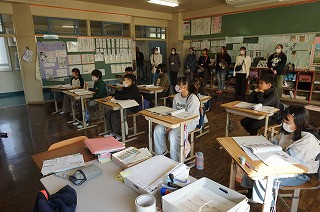

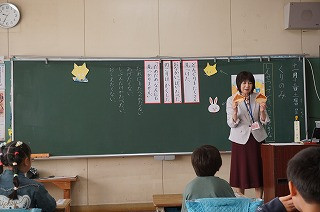

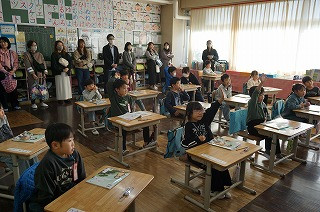

授業参観では、お子様の学びの様子を近くで見ていただきありがとうございました。子供たちは、見られることを恥ずかしいと思うかもしれませんが、それ以上に保護者の方が来て見てくれたことを嬉しく思っています。ありがとうございました。

4年生 道徳「命」

命という尊いものについて実話を真剣に聴いたり、考えたりすることがことができました。

5年生 道徳「わたしとあなたの『ふつう』はちがう」

自分の立場と相手の立場により「ふつう」が違うことを踏まえて視野を広げていました。

6年生 道徳「手品師」

誠実とは何か考え、自分の良心に従い生きることを学びました。

本日はご多用の中授業参観にお越しいただきありがとうござました。保護者の方々にご参観していただくことで子供たちはいつも以上に学びに集中して取り組むことができました。ありがとうございました。

1年生 道徳 「くりのみ」

親切とはどういうことなのかについて学び合いました。子供たちは一生懸命考えていました。

2年生 算数科「かけ算」

〇の個数をかけ算、たし算、ひき算を使い求め方を考えました。「はかせ」で解くことができるようよく考えていました。

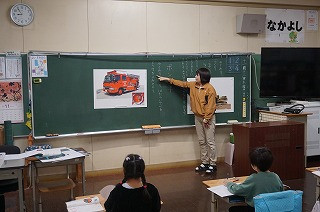

3年生 社会科「火事からくらしを守る」

保護者の方々と一緒に自分たちにできる火事の予防について考えました。一緒に考えることができてたいへん勉強になりました。

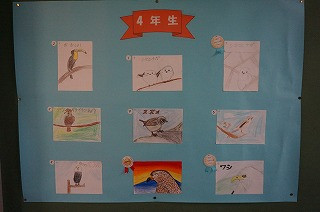

校舎2階の掲示板に子供たちの愛鳥画が掲示されています。素敵な作品がたくさんあります。学校にお越しの際は是非ご覧になられてください。

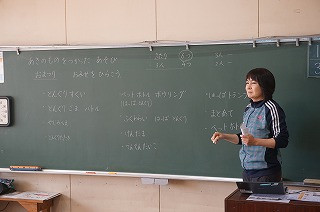

今日も子供たちは熱心に学習に取り組んでいます。

1年生 生活科「あき だいすき」

秋の物を使った遊びを考えてお店を開こうとしています。

2年生 算数科「かけ算」

かけ算とたし算が組み合わされた問題を解いています。

3年生 算数科「1けたをかけるかけ算の筆算」

2桁に1桁をかける筆算の練習を繰り返し行っています。

4年生 国語科「ごんぎつね」

登場人物「ごん」の気持ちを根拠となる文から考えて友達と考えを交流しています。

5年生 総合的な学習「米作りを成功させよう」

米を収穫した際に使用した道具の片付けを協力して行っています。

6年生 外国語科「夢の世界ツアーを紹介しよう」

自分の行きたい外国について英語でスピーチしています。

今日の給食メニューは、子供たちの大好きなカレーでした。また新メニューとしてフライドさといもが出されました。美味しくいただきました。給食センターのみなさんいつもありがとうございます。

11月26日(水)に実施予定の第19回印西小学校駅伝競走大会に向けて練習に励んでいます。6分間走る速度を維持しながら走るペース走に取り組んでいます。選手になることを目指している子、体力向上を目指している子と目標は違いますが、健康で丈夫な体つくりを目指してがんばっています。

どの学年も授業に集中して取り組んでいます。

先生や友達の話をしっかりと聴く姿もたくさん見られ学びの成長を感じます。

1年生 国語科「はたらくじどう車」

2年生 国語科「おもしろいもの、見つけたよ」

3年生 算数科「1けたをかけるかけ算の筆算」

4年生 算数科「面積」

5年生 国語科「ひみつを調べて発表しよう」

6年生 理科「土地のつくりと変化」

消防署長さんから、火災予防のポスターの表彰がなされました。

記念撮影

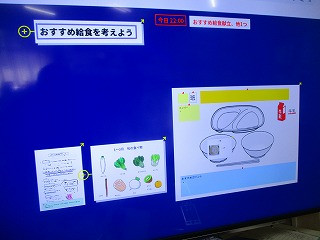

<6年生:食育で、バランスの良い給食の献立作りに挑戦>

グループで知恵を出し合って、栄養バランスの良い、おすすめの給食メニューを考えることができました。子供たちが考えた献立が、実際に給食で出されるのが今から楽しみです。